海外不動産投資で高リターンを狙え!TECROWD(テクラウド)のメリットとデメリットを徹底解説します!

こんにちは!管理人まさおです。

そんな方には本記事でご紹介するこちらのサービスがピッタリかもしれません。

TECROWDは10万円から海外の不動産への投資が可能な、不動産投資型クラウドファンディング(以下「不動産型CF」)サービスです。

ファンドの一部には国内不動産案件もありますが、やはりTECROWDの魅力は何といっても想定年利10%超えも期待できる海外不動産案件。

多くの投資家が募集開始と同時に殺到して、毎回のように短時間で完売しています。

ただし当サイトでは高利回りなどメリットだけ見て、デメリットを確認せずに投資することは推奨していません。

そこで本記事では、TECROWDのサービス内容についてメリットだけでなくデメリットなども含めて徹底的に解説したいと思います。

TECROWDのサービス基本情報

まず最初にTECROWDの運営会社や振込先銀行など、サービス利用開始後にも役に立ちそうな情報を整理してご紹介しておきます。

| 運営会社 | TECRA株式会社 |

|---|---|

| 本社所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい |

| 上場区分 | 未上場(グループ中核企業Invescore NBFIがモンゴル市場上場) |

| 設立日(創業) | 2001年5月(24年超) |

| 代表者 | 代表取締役社長 今井 豊和 |

| サービス開始 | 2021年1月29日(4年超) |

| ユーザー数 | 7,400人超 (2022年7月4日現在) |

| 最低投資金額 | 10万円〜 |

| デポジット口座 | なし |

|---|---|

| 振込先銀行 | 楽天銀行 |

| 入金方式 | 後入金方式 |

| 振込手数料 | 投資家負担 |

| 出金手数料 | 投資家負担(※欄外) |

| 運用手数料 | 0円 |

| 中途換金 | 不可 |

| 法人登録 | 可(要問い合せ) |

2023年3月から出金先が楽天銀行の場合に限り、振込手数料がTECROWD側の負担になりました。素晴らしい。

TECROWDの募集ファンドについて

次にTECROWDの最新の募集ファンドのデータを集計してご紹介しておきます。

| 募集総額 | 405億430万円 |

|---|---|

| 想定年利 | 4.50%~12.00% 平均約8.64% |

| 運用期間 | 0ヶ月~121ヶ月(10年1ヵ月) |

| 募集実績 | 82件 |

| 運用終了 | 53件 (元本割れ0件) |

※毎日夜間更新。正確な情報は公式サイトでご確認下さい。

※当該実績は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

TECROWDの提供するサービスについて

TECROWDは不動産特定共同事業法不動産投資型クラウドファンディングの根拠法で、不動産投資を小口化し... Moreに基づき、TECRA株式会社が国土交通省から許可を得て運営している不動産型CFのサービスです。

TECROWDでの出資イメージ

サービスを利用する投資家は、TECROWDによりファンド化された不動産物件に最低10万円から投資を行うことが可能です。

また投資対象不動産は経済発展の著しい新興国のオフィスビルやレジデンス、国内の障がい者向け集合住宅(グループホーム)等となっています。

このため投資家の好みにより高リスク・高リターンの海外不動産か、中リスク・中リターンの国内不動産を選択できるサービスとなっています。

TECROWDでの投資の主なメリット

ここからはTECROWDの主なメリット面について少し掘り下げてご紹介しておきたいと思います。

海外投資で高利回りを狙える

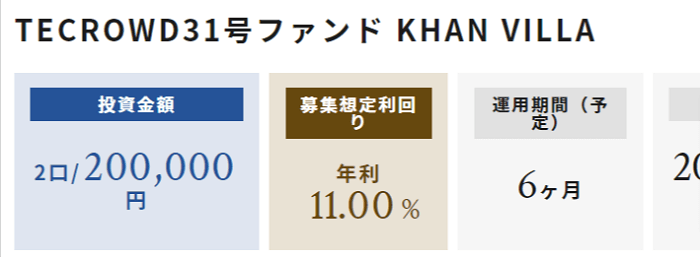

TECROWDの海外不動産ファンドは想定年利8.0~11.0%で募集されています。

TECROWD31号の例

海外不動産投資って危険なのでは…

もちろん国内への投資よりリスクは増えます。ただし基本的にリスクの低い投資はリターンも低くなります。

逆にTECROWDの海外不動産ファンドは不動産型CFの中では高リスク・高リターンで大きな利益を狙えるファンドと言うことです。

低リスク・低リターンと高リスク・高リターンのどちらが良いかは好みやお財布事情もありますので合わない方は投資を控えた方が良さそうです。

ちなみに僕の場合は、先ほどご紹介したTECROWD31号には2口20万円で投資しています。

管理人のTECROWD31号投資状況

一応、他のファンドやサービスなどと分散投資が出来ているつもりなので、多少は高リスクのファンドに投資しても問題無いと判断しています。

分散投資が出来ているなら良いと思いますが、余裕資金のない時に高リスク投資に全力投球するのは控えましょう。

優先劣後構造でのリスクヘッジ

海外不動産投資は国内不動産投資よりもリスク高めとご紹介しましたが、もちろんTECROWDはそれに対して複数のリスクヘッジも行っています。

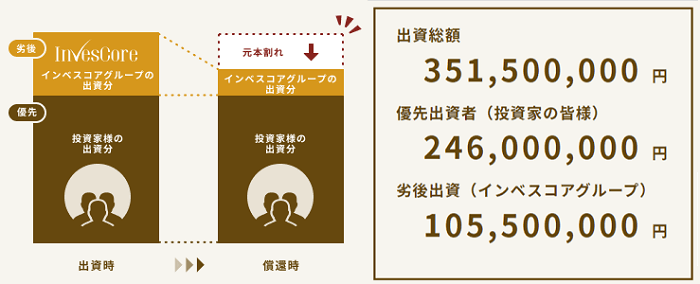

例えば他の多くの不動産型CFサービスも採用している優先劣後構造での投資。

TECROWDの優先劣後構造の例

この例の場合、ファンドの劣後出資割合は約30%のため、対象不動産価値の30%の下落まではTECROWD側が先に受け止めてくれます。

運用中の資金の上下が無い

TECROWDというより貸付型・不動産投資型CFの一般的なメリットですが、運用中の資金は株価のように毎日上下することはありません。

このため仕事中に株価が気になって何度もスマホをチェックしてしまうような方には合っている投資サービスだと思います。

TECROWDでの投資の主なデメリット

こちらでは、TECROWDの主なデメリット面についてご紹介しておきます。

元本や利回りは保証されない

TECROWDに限らず投資一般に言えることですが、元本や利回りは保証されません。

そもそも出資法により元本を保証して資金を集める行為は禁止されています。

今のところ実際に元本棄損したファンドはまだありませんが、将来も発生しない保証はないことを理解して投資を行う必要があります。

利益は総合課税対象の雑所得

定期預金や株式投資の利益は本業の所得とは別に一律の税率が課せられます。

これに対して不動産型CFや貸付型CF投資で得られた利益は本業との総合課税対象の雑所得になります。

また本業と合計した所得は多くなればなるほど、累進課税により一定額を超えた部分の税率は高くなります。

例えば695万円を超えた部分には所得税だけで20%以上の税率が課され、さらに住民税10%も掛かります。

このため貸付型CFなどの投資は元々の所得が多い方にとっては、やや不利な投資方法と言えるかもしれません。

ただし給与所得や退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えない場合は、所得税の確定申告は不要です。

運営会社が未上場

TECROWD運営会社のTECRA株式会社は創業から24年を超えており、不動産型CF運営企業の中では古めの企業です。

ただし証券取引所に株式上場していないため、運営会社の経営状況の透明性を求める方にとっては投資に不安を覚えるかもしれませんね。

TECROWDの小ネタ

確定申告時の注意事項

TECROWDでは分配・償還時に都度、振込手数料が徴収されますが、確定申告に必要な支払調書には手数料額が掲載されません。

このため確定申告時には次の手順で手数料を計算し、確定申告資料で申請して下さい。

先行予約対象ファンドについて

TECROWDではファンド募集前にある時点以前の登録投資家に対して先行予約の抽選申込の案内を行っています。

TECROWDのファンドは募集開始から短時間で完売することが多いため、先着争いが苦手な人には有難い仕組みとなっています。

TECROWDで投資を始めるには

TECROWDで投資を始めるには、次の2点を用意して新規会員登録ページから申込む必要があります。

- メールアドレス(ログインID、連絡用)

- 本人確認書類

またTECROWDではオンライン(LIQUID eKYC)またはハガキ郵送の何れかで本人確認が可能ですが、利用できる書類が異なります。

| オンライン | ハガキ郵送 |

|---|---|

|

|

※ハガキ郵送の場合は2点の提出が必要で、うち1点は◎が付いた物が必要になります。

なおオンラインの場合は1~2営業日、ハガキ郵送は5~7営業日で審査完了となるため、急ぎたい場合はオンラインがお薦めです。

法人口座開設する場合

TECROWDで法人口座を開設する場合は個人投資家登録と手順が異なっており、お問い合わせフォームから問い合わせを行う必要があります。

まとめ

TECROWDは国内で唯一、海外不動産をメインとして高リスク・高リターンを狙える不動産投資型クラウドファンディングサービスです。

もちろん投資サービスなので損をする可能性が絶対に無い訳ではありませんが、本記事でTECROWDの魅力が伝わって下さればと思います。

またきちんとデメリット面もご理解頂いた上で、他の投資手法、サービスなどとのポートフォリオの1つに加えてみては如何でしょうか。

おまけ「TECROWDの今までの主な出来事」

管理人まさおが独断と偏見に基づき、今までのTECROWDに関連する主な出来事をまとめています。

- 2001.05創業者がマルイマ内装を開業

- 2004.11有限会社マルイマ設立

- 2014.09海外開発事業に着手 モンゴルプロジェクト開始

- 2018.11社名変更(⇒TECRA株式会社)

- 2021.01.29TECROWDサービス開始

- 2022.02.02会員数5,000人突破

- 2022.02.22インベスコアグループと資本提携