こんにちは!管理人まさおです。

今回募集される「みらファン第17号(愛知県名古屋市)」の主な募集条件はこちら。

- 募集金額:8,400万円

- 想定利回り:6.00%(年率)

- 運用期間:約10ヵ月

- 劣後割合:後述

- 募集方式:抽選式

ちなみに今回の物件は「みらファン第10号」ファンドと同物件で再組成したファンド。

また同ファンドは今回と同じく想定利回り6.0%で運用期間は1ヵ月短い9ヶ月での募集でしたが募集金額は6,400万円と今回より少なめでした。

ではこの差額はどこから来たのかと言うと…ちょっとこの後で詳しくご紹介しますね。

募集金額が2,000万円異なる理由

同じ物件を対象としたファンドで募集金額が異なる理由には次のような理由が考えられます。

- 物件の評価額が変動した

- 投資額の構成が変化した

このうち今回のファンドについて1点目の「物件の評価額の変動」は、運用期間9ヶ月にしては大きな変動に感じられます。

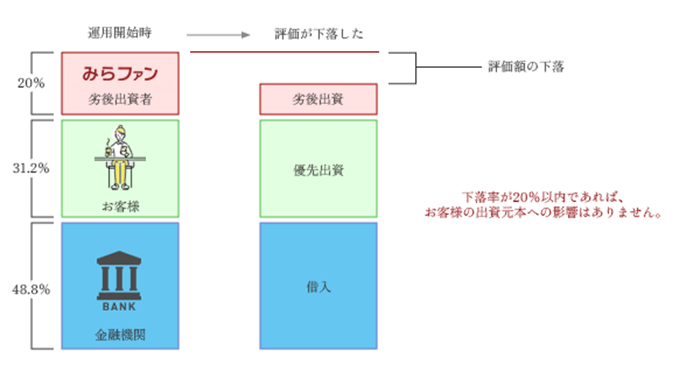

このため今回は2点目の可能性が高そうですが、その点を説明する際に前回ファンドのこちらの図が起点になりそうなのでご紹介しておきます。

前回ファンドの投資構造

これに対して今回のファンドではこの劣後出資割合について「ファンド全体から借入を除いた額の20%」との説明がありました。

つまり前回のファンドのうち優先出資+劣後出資(全体の51.2%)の部分に対して20%部分が劣後出資部分になる、ということですね。

また実際には全体の「51.2%部分の20%が劣後出資割合」のため、概ね「10.24%」が今回のファンドの劣後出資割合となりそうです。

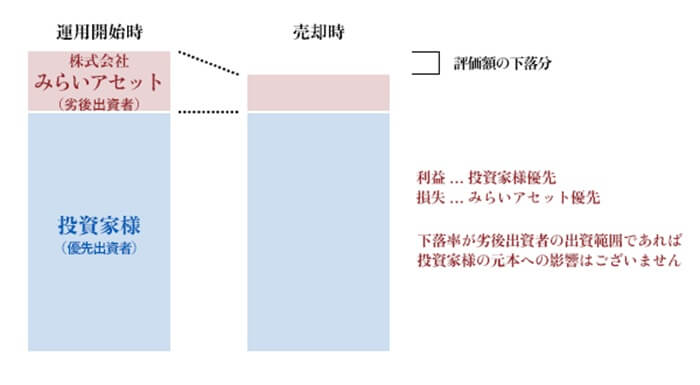

ちなみに今回のファンドの投資構造については次のような図が掲載されていました。

今回のファンドの投資構造

何で前回、借入部分も含めて図示していたのに今回はそこを外して図にしたのでしょうか。

こういう話って僕が指摘しなくてもすぐに誰かが気付くものですので、意図を隠していると思われるそうな説明は鬼門だと思うんですよね。

むしろ例えば正々堂々と「第10号ファンドで劣後出資分に掛かる見込みも皆無だったため比率を下げた」などあった方が投資しやすいですね。

リスクアップなら利回りも

投資の世界において「リスクとリターンは基本的には相関する」原則において、今回の劣後出資割合の低下は投資家のリスクアップに繋がります。

このためせめて今回、前回よりも想定利回りがアップしていれば良かったのですが残念ながら前回と同じ6.0%となっていました。

みらファンはサービスとして案件数も増えて来ていますが、(他サービスもそうですが)いまも元本割れが1回もないサービスです。

これからサービスが大きく育つ可能性もあると思いますので、投資家目線でのファンド組成を期待したいと思います。